语文教研组第一次教研活动记录

发布时间:2021/10/14 13:09:16 作者:王丽 浏览量:866

2021-2022学年第一学期

语文组第一次教研

一、活动主题

如何在语文课堂中利用好主问题导学---语文组第一次教研活动

二、活动方案

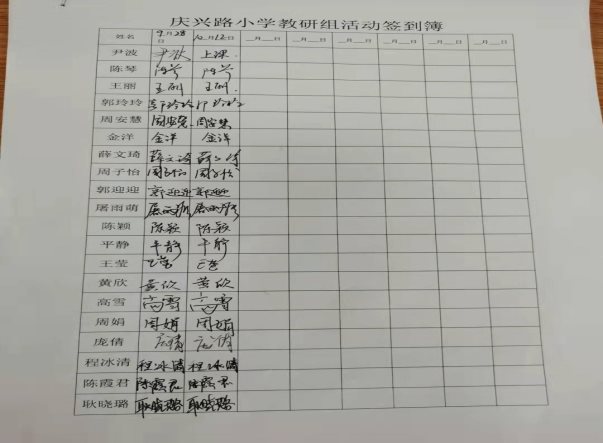

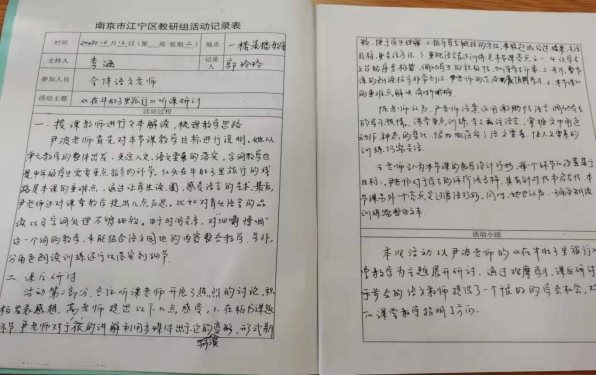

活动时间:9月 25日、10月12日

活动地点:四2班 授课教师:孙娟

一楼录播教室 授课教师:尹波

参加人:庆小全体语文教师

研讨时间:10月12日上午第二节课

三、 研讨记录

四、过程性材料

(一)活动报道

开学初,我语文教研组进行了第一次教研活动,围绕主题在如何在语文课堂中利用好主问题导学。两位老师带来的课堂都十分精彩,可圈可点。

孙娟老师执教的是四年级上的《爬山虎的脚》,进入初读环节后,先自读后指名读解决生字词。特别精彩的部分是出示图片和爬山虎的茎、叶、叶柄,一一对应,深化学生对爬山虎各部分的理解。在精读上孙老师以讲解第三、四自然段为重点。在学生思考哪些方面观察爬山虎的脚时,教师引导学生圈画关键词,从而总结位置、形状、颜色。在同桌讨论根据关键词选择图画的过程中,进一步深化了学生对爬山虎脚的样子,再结合这幅图填写观察记录表。

尹校长执教的是三年级上的《在牛肚子里旅行》,通过教学挂图,让学生来指一指红头在牛肚中旅行的顺序。这样能有效避免课堂上学生仅仅是口头练说的问题,能让学生真正理解“旅行”,为想象“红头会遇到哪些危险?又会有怎样的感受?”作了铺垫,同时,更能体验红头的危险遭遇,为红头紧张、担忧。尹校长的朗读示范非常具有感染力,通过绘声绘色地朗读将学生带领到那个充满惊险的旅行当中。语文课堂中一定要重视朗读的指导,让学生在读中理解文章的内容。

课后教研组进行了集体研讨,老师们汇聚一堂,畅所欲言,研讨氛围浓厚。针对两节课中的优点,大家都给予了高度的认可。对课堂中的不足和困惑,老师们也给出了自己的建议。

(二)教学设计片段展示课题:《爬山虎的脚》

二、初读感知,理清文脉。

1.自读课文,读准字音,读顺句子。

2.谁愿意读?

第一自然段 读了这段,我们就知道了爬山虎生长的地方 板书:地方

第二自然段 出示:嫩红 嫩绿 嫩叶

这一段主要介绍了爬山虎的叶子。板书:叶子

叶子,铺得那么均匀,没有重叠,也不留一点儿空隙。

出示:均匀 重叠 空隙 指名读。

第三自然段 这里介绍了爬山虎的几个部分。

出示:茎 叶 叶柄 (出示图片,标注茎、叶、叶柄)

第四自然段 正音:触着墙(zháo)

第五自然段

3.小结:三、四、五这三个自然段都是在写爬山虎的脚。

4.理清文脉:这下我们就清楚叶圣陶先生是如何观察爬山虎的?首先留意了爬山虎生长的地方;接着观察了爬山虎的叶子;然后重点观察爬山虎的脚。

三、精读3-4自然段,深入探究

让我们先看看爬山虎的脚是什么样?

(一)学习第3自然段

1.听老师读第3自然段,边听边思考叶圣陶爷爷是从哪些方面观察爬山虎的脚的?

全班交流。(位置、形状、颜色)

2.生答,教师板书。教师小结,请把关键的词语圈画下来。:

位置:茎上长叶柄的地方 反面

形状:枝状 六七根细丝 像蜗牛的触角(看蜗牛的触角)

颜色:嫩红的

3.读了叶圣陶爷爷的文字,这爬山虎的脚就仿佛出现在我们的眼前啦!课前老师请大家预习时,根据课文中的语句自主画出爬山虎的脚,让我们来看看大家的笔下的爬山虎的脚吧。

4.翻看了同学们的学习单,发现大致分为这样几种,我选择了三幅具有代表性的图画。可是,哪一幅画得最贴近叶圣陶爷爷的观察和描写。别急着下判断。

同桌讨论交流,根据刚才圈画的关键词句,选出最准确的一幅画,要能说出自己的理由。

5.在大家选出这幅图的时候,其实你们就把叶老先生的文字记在了心里,把爬山虎的脚看得清楚真切了。谁来结合这幅图说说,爬山虎的脚的位置形状颜色。

课题:《在牛肚子里旅行》

三、品读圈画,理清旅行路线。

1、过渡:这么一场***的旅行,红头在牛肚子里的旅行线路是怎样的呢?

①听老师读课文7~19自然段,圈出表示红头所在位置的词语。

②用“先……接着……然后……最后……”这样的连接词,将红牛旅行的过程讲清楚。

2、学生交流,汇报。师引导学生归纳出:牛嘴里——第一个胃——第二个胃——牛嘴里——喷出来。小结:你们真是会读书,会圈画出关键词!好样的。

3、师板贴牛肚子的透视图。请生拿序号标签①、②、③、④、⑤,上台按顺序贴一贴红头到达的不同位置,请生说旅行过程。

四、关注旅行历程,体会人物心情

1、师过渡:红头在牛肚子里的旅行中,它的心情在不断地变化着,作者将它的心情隐含在它的语言中。

①先默读课文7~19自然段,用横线画出描写红头语言的句子,用波浪线划出青头语言的句子。②小组交流,说说它们的心情,读出相应的语气。

①先默读课文7~19自然段,用横线画出描写红头语言的句子,用波浪线划出青头语言的句子。②小组交流,说说它们的心情,读出相应的语气。

2、交流并出示红头语言的句子。

“救命啊!救命啊!”红头拼命地叫起来。

“我被牛吃了……正在它的嘴里……救命啊!救命啊!”

“那我马上就会死掉。”红头 哭起来。

“可是你说这些对我有什么用呢?”红头悲哀地说。

“谢谢你!”红头的声音小得几乎听不见了。

3、读着这些句子,你体会到红头怎样的心情?学生自由回答。

4、你能读出它心情的变化吗?(指导朗读,学会方法,体会心情。)

5、出示青头的语言的句子。

重点指导:①青头大吃一惊,它一下子蹦到牛身上,可是那头牛用尾巴轻轻一扫,青头就给摔到地上了。青头不顾身上的疼痛,一骨碌爬起来大声喊:“躲过它的牙齿,牛在这时候不会仔细嚼的,它会把你和草一起吞到肚子里。”

②红头!不要怕,你会出来的。当然有用。你是勇敢的蟋蟀,你一定能出来的。

抓住:大吃一惊、蹦、摔、不顾疼痛、一骨碌、爬、大声喊等关键词,感受青头为救朋友急切的心情。

师小结:这篇课文正是通过青头和红头的对话,把红头旅行的历程和青头拯救的过程写得一波三折,惊心动魄。请三个人分角色读一读7—20自然段,三位同学请到前面来,让我们一起捧起课文再次感受这场惊心动魄的旅行历程和充满关爱的真挚友情。

(三)听课反思

《在牛肚子里旅行》听课反思

平静

本周听了尹校执教的《在牛肚子里旅行》,这是三年级上册的一篇有趣的科普小品文。文章记叙了两只小蟋蟀玩捉迷藏,其中一只叫“红头”的蟋蟀不幸误入牛肚子里,在牛肚子里做了一次惊险的“旅行”,最后侥幸逃脱的危险经历。通过这篇文章的学习,学生会懂得一个科学小知识:牛有四个胃,有反刍现象。

40分钟的课程,尹校安排得顺畅紧密,浑然一体,给人美好享受,让人意犹未尽。注重指导学生朗读,体会红头的着急、紧张、悲伤的心情,体会青头的热心帮助,让学生明白了这一个惊心动魄、险象环生的小蟋蟀历险记。

为了更好地帮助学生理解课文脉络,尹校在整体感知的环节通过出示牛的图片,让学生标出序号,加深对红头旅行的印象。图片的出示,一目了然,也为接下来的学习做出了铺垫。

本课重在引导学生感受红头遭遇的困境,以及青头临危不惧,对朋友充满真挚的情感,并且能灵活运用知识救出朋友。通过找出关键词,用个别读、分角色读、师生对读、表演读、 齐读等多种形式的读来体会青头和红头之间动人的友谊。学生在朗读中也就有所感悟了。

最值得我学习的是尹校在课堂中的教学语言,每一次的点评,都不是泛泛而谈。而是恰到好处有针对性的点评,这些正面的评价,这也激发了学生学习语文的动力。

《爬山虎的脚》听课反思

周安慧

《爬山虎的脚》是一篇精读课文。课文按照从整体到部分再到细节的顺序,介绍了爬山虎的叶子、爬山虎的脚的形状、特点以及是怎样用脚在爬的,启发人们留心和细致地观察周围的事物,因此在本组教材中占有非常重要的地位。孙老师的这节课简单实用,没有花架子。回味这节课,有以下特点:

1、教学过程思路清晰,层层递进,解析爬山虎的脚,以及爬山虎是怎样往上爬的,作者用来什么动词写爬山虎的爬,让学生比较容易了解文章的整体结构。同时,在这堂课中,孙老师注意在阅读教学的过程中学习作者抓住事物特点、变化的观察方法和抓住特点细致入微的描写的表达方式,从而了解爬山虎的脚的特点,从而培养学生观察事物时要有认真,仔细的态度。

2、教学重点突出。本节课,孙老师以文章的3、4、5段为教学主要内容,让现代信息技术与语文教育相结合,通过视频帮助、修辞、找重点动词等方式,引导学生理解爬上虎脚的位置、形状以及如何一步一步向上爬等重点。

3、巧用肢体语言能帮助突破教学的难点。俗话说得好:“人的肢体语言是最为丰富的,也是最具魅力的。”课文第四自然段,讲述的是爬山虎怎样爬墙的,如果单单的让学生找到几个表示动作的词(触、巴、拉、贴)来说一说是怎样爬的,学生未必能真正理解。老师在黑板上根据课文内容自己演练一下爬山虎是怎样爬墙的;如果接着指名让学生到黑板上来演示,这样就会更好一些。会加深学生印象,逐渐明白爬山虎到底是怎样爬墙的。

在这堂课上我学会了,利用多媒体创设情景,突破难点。在读懂内容基础上,进行相应写的训练,将作业融入课堂教学,从而获得良好的教学效果。

上一篇:英语教研组第四次教研活动记录

下一篇:语文教研组第二次教研活动记录

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号