综合学科教研组第二次教研

发布时间:2021/4/25 22:20:42 作者:贾俊 浏览量:943

综合学科教研组第二次教研

一、活动主题

观察生活中有趣的现象

二、活动方案

活动时间:4月22日

地点:科学教室

授课人:吴双

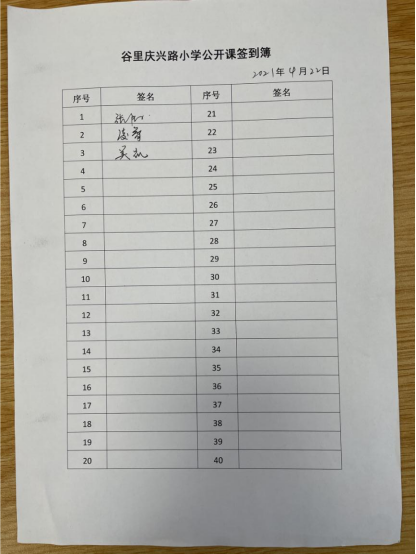

参加人:张阳,凌智,吴凯

研讨时间:4月22日

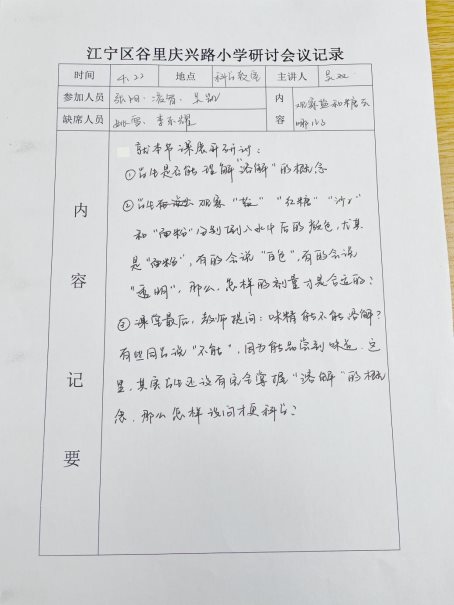

三、研讨记录

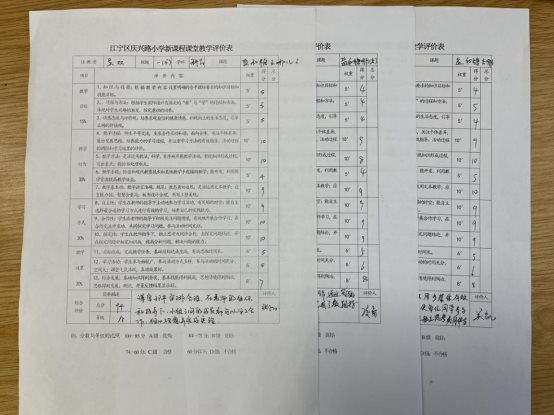

四、过程性材料

(一)活动报道

4月22日,庆兴路小学综合组开展了第二次组内教研课,张阳、凌智、吴凯三位老师参加了本次公开课的教研活动,整场活动分为两个部分:首先是吴双老师在科学教室执教的科学课《盐和糖去哪儿了》,接着就本节课进行研讨。

本次教研活动的主题是:怎样使学生真正理解溶解的含义。从整体上看,本课无论是教学内容、教学设计还是组织形式都体现了新课程的教学理念,教学思路清晰,目标明确,教学中突出学生的主体地位,注重培养和发展学生的想象力和联想力。在吴双老师精心地组织下,整堂课有条不紊地进行着。

本节课的亮点具体表现在以下几个方面:

一、课前准备充分,教学态度认真

如果说教学思想决定着教学行为的方向,那么教学态度就决定着教学行为的努力程度。听课的老师们都感受到了吴双老师的教学态度之严谨认真。一是课前准备充分。吴老师准备了色彩丰富的板贴,颜色一一对应,使得学生和听课老师能一眼看出其中的关系。二是课堂表现沉着思路清晰。其中有一小组学生在做“面粉倒入水中会发生怎样的变化”这个小实验时,由于学生在将面粉倒入烧杯中不小心撒了一些,所剩无多的面粉倒入水后很快就“不见了”。吴老师通过其个人的教育机智引导学生发现这一小组实验结果与其他小组不同的原因,让学生明白了面粉是不能完全溶解在水里的。三是目标明确、重难点把握得当,课堂结构合理,课堂练习先易后难,先个体后合作,循序渐进,层层深入

二、良好的素养

吴老师教态自然,极具亲和力,语言清晰,表述准确。

三、评价

实验是科学课的特色之一。先就发现的问题提出假设,再进行实验求证。本节课在吴老师的组织带领下,各小组分别将盐、红糖、沙子和面粉倒入水中并观察。各小组队员分工合作,有的负责倒物品,有的负责搅拌,有的负责观察,有的负责记录,分工明确,过程科学,保证了实验结果的科学性。

(二)教案

盐和糖哪儿去了

【教材分析】

一年级学生对于溶解是有一定认识的,如把少量的糖或者盐放入水里,会慢慢化掉,类似这样的情景学生在生活中都见过,但学生并不能说清楚究竟什么是溶解,也不能准确判断物质是否溶解在水里了。本课从观察盐、糖、沙子在水中的变化开始,引导学生进入对溶解现象的观察与描述中去,逐步发展对溶解、不溶解特征的认识,体验研究溶解现象的乐趣,激发进一步学习相关内容的兴趣。第一个活动,观察并比较盐、糖、沙子在水中的变化,初步认识溶解现象及特征,知道有些物质在水里能够溶解,而有些物质在水里很难溶解。第二个活动,观察并比较盐和面粉在水中的变化,认识到面粉在水里很难溶解。面粉放入水中是否能溶解是学生前概念中矛盾冲突最大的之一,通过静置、过滤等方法细致观察与比较,建立对“面粉很难溶解在水里”的认识,并对判断溶解现象的特征更加明晰。第三个拓展活动,了解生活中的溶解与不溶解现象。

【教学目标】

1.能观察并描述物质放进水里的溶解和不溶解现象。

2.举例说明有些物质可以溶解在水中,而有些物质很难溶解在水中。

3.能通过过滤的方法发展对溶解特征的认识。

4.意识到溶解在人们生活中的广泛性和重要性,体验研究溶解现象的乐趣,激发进一步探究溶解问题的兴趣。

【教学重点】

观察并描述物质在水中的溶解和不溶解现象。

【教学难点】

能通过过滤的方法发展对溶解特征的认识。

【教学准备】

教师材料:课件;盐、红糖、沙子、面粉各1份,水4杯,搅拌棒1根,勺子1个。

学生材料:分组材料一:盐、红糖、沙子各1份,水3杯,搅拌棒3根;分组材料二:面粉1份,水1杯。

【教学时间】

1课时

【教学过程设计】

一、情境导入

1.同学们,我们的朋友小毛驴最近有一个困惑:它运送的盐袋和糖袋总是会少,你们知道是为什么吗?让我们通过一段动画来找找原因吧。

播放毛驴过河的动画片段。

聪明的小朋友们,你们知道糖和盐去哪里了吗?(学生回答)

2.引导学生聚焦“溶解”话题。

[设计意图:通过有趣的动画,引导学生聚焦“溶解”的话题,揭示学生的前概念。]

二、观察并比较盐、红糖和沙子在水中的变化

1.那么今天,老师为每个小组准备了盐、红糖和沙子来验证大家的说法,先请大家看看这三种物体分别是什么样的?(学生汇报)

2.大家观察的很仔细,如果我们把这三种物质分别放入水中,你们觉得分别会发生什么变化呢?

3.学生预测盐、红糖、沙子在水中的变化。

让我们通过实验来验证吧。(实验)

4.学生将盐、红糖和沙子分别倒入水中并观察并汇报。

5.接下来我们一起来轻轻搅拌搅拌,科学上我们的搅拌是有方法的(视频指导)。

学生搅拌后观察现象并记录。

学生汇报观察到的现象。

6.指导学生将三个杯子里的物质静置3分钟,观察现象。

7.盐和红糖我们看不见了,那它还在不在水里?怎么证明呢?

通过颜色变化,知道红糖还在水里。学生尝一尝,知道盐在水里。

8.小结:盐和糖能溶解在水中,沙子不能溶解在水中。

[设计意图:将盐、红糖和沙子分别放入水中,观察并比较它们在水中的变化,初步建立溶解的概念。通过观察颜色和平时尝味道的方法,发现盐和糖还在水中。]

三、观察并比较盐和面粉在水中的变化

1.这次小毛驴要驮着面粉过河,那面粉会不会也被水溶解呢?(学生根据生活经验预测。)

2. 指导学生把面粉放入水中,搅拌并观察。学生汇报。

3. 老师向学生展示静置后的加了面粉的水,观察一下,你有什么发现?

4. 学生汇报实验发现:杯底有一些白色沉淀,说明面粉很难溶于水中。

5. 老师演示将盐水和加了面粉的水分别倒在滤纸上,进行过滤,并观察,同时思考:面粉有没有溶解在水中?

6. 学生发现:加了面粉的水倒在滤纸上,滤纸上留下了少量面粉,而将盐水倒在滤纸上,没有留下盐颗粒。因此,面粉很难溶于水中。

7. 引导学生思考,这说明了什么?

8. 小毛驴发现有些东西可以溶解,有些东西不能溶解。下次它运送货物一定会多加小心的!

[设计意图:引导学生通过静置后观察、过滤后比较等方法,认识到面粉不能在水中溶解。知道可以用过滤的方法判断物质在水中是否能溶解。]

四、了解生活中的溶解与不溶解现象

拓展一:

1. 那么生活中还有很多物质,它们能融入水中吗?

播放视频,引导学生思考油、味精、洗衣粉、豆子能否溶解在水中。

2. 鼓励学生课后通过实验验证,研究生活中更多的物质能否溶解在水中。并做记录。

拓展二:(视时间灵活改变)

除了像盐、糖这样的固体,还有醋这样的液体可以溶于水中,生活中还有很多的气体能在水中溶解。

(出示汽水)看可乐中就溶解了很多气体。摇一摇就能看到很多气泡。你知道世界上第一个发明汽水的人吗?

那你还知道运用溶解的知识能做什么吗?课后请大家找一找。

[设计意图:引导学生关注生活中的溶解现象,知道有的物质在水中能溶解,有的物质不能溶解。]

【板书设计】

6.盐和糖哪儿去了

盐 红糖 沙子 面粉

溶解 溶解 不会溶解 不会溶解

五、教学反思

今天上午第一节,我在科学教室给一(5)班上了一节科学实验课《盐和糖哪儿去了》。本课中,我从观察盐、糖、沙子在水中的变化开始,引导学生进入对溶解现象的观察与描述中去,逐步发展对溶解、不溶解特征的认识,体验研究溶解现象的乐趣,激发进一步学习相关内容的兴趣。第一个活动,观察并比较盐、糖、沙子在水中的变化,初步认识溶解现象及特征,知道有些物质在水里能够溶解,而有些物质在水里很难溶解。在实验中,培养学生团队合作、自主观察的能力,实验结束后,让学生先分享总结,锻炼学生思维和表达能力,再教师总结。

第二个活动,观察并比较盐和面粉在水中的变化,认识到面粉在水里很难溶解。面粉放入水中是否能溶解是学生前概念中矛盾冲突最大的之一,通过静置、过滤等方法细致观察与比较,建立对“面粉很难溶解在水里”的认识,并对判断溶解现象的特征更加明晰。第三个拓展活动,了解生活中的溶解与不溶解现象。

本节课结束,学生积极投入,效果良好,需要注意把控实验过程,引导学生的注意力。

六、听课反思

《盐和糖哪儿去了》是新苏教版小学科学一年级下册第2单元6的内容。一年级学生对于溶解是有一定的认识的,如把少量的糖或者盐放入水里,会慢慢化掉,类似这样的情景学生在生活中都见过,但学生并不能说清楚究竟什么是溶解,也不能准确判断物质是否溶解在水中了。基于以上对学生的考虑,吴老师在上本节课时是从观察食盐、红糖、沙子在水中的变化开始的,引导学生进入对溶解现象的观察和描述中去,逐渐发展对溶解、不溶解特征的认识,让学生体验研究溶解现象的乐趣,激发进一步学习相关内容的兴趣。吴老师对问题的导向性非常明确,所以学生能够准确回答出盐、糖、沙子在搅拌后发生的变化。

在本节课中,吴老师一共设计了三个活动。第一个活动,观察盐、红糖和沙子,逐步培养学生的观察能力。第二个活动,观察并比较盐、红糖、沙子在水中的变化,初步认识溶解现象及特征,知道有些物质在水里能够溶解,而有些物质在水里很难溶解。第三个活动,了解生活中的溶解与不溶解现象。通过这三个活动,学生基本上达到了既定的目标,对“溶解”也有了简单的认识。

上一篇:综合学科教研组第一次教研

下一篇:综合学科组第三次教研活动预告

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号