数学教研组第四次活动记录

发布时间:2021/12/26 23:32:39 作者:贾俊 浏览量:1373

谷里庆兴路小学2021-2022学年度第一学期

数学教研组第四次活动记录

一、活动主题

找准学生的起点---数学组第四次教研活动

二、活动方案

活动时间:12月22日

活动地点:录播教室 授课教师:魏凯鑫

参加人:庆小全体数学教师

研讨时间:12月22日第二节课

三、研讨记录

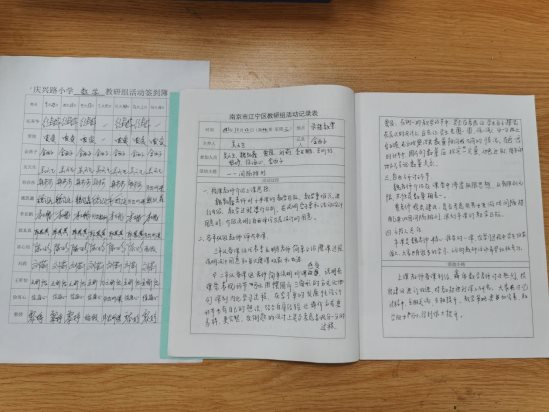

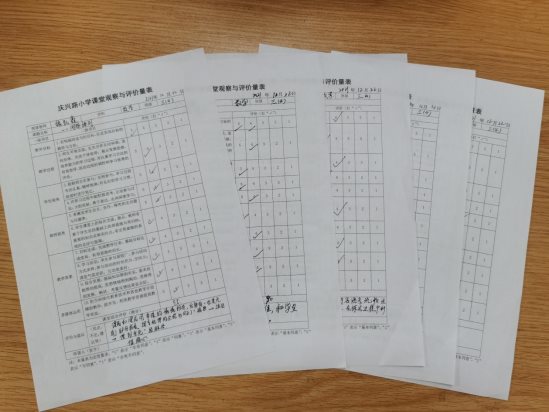

四、过程性材料

(一)活动报道

为了响应我校教育教研的集结号角,促进每一位教师的专业成长,本学期,我们数学组继续扎实、深入地开展教研活动。12月22日,庆兴路小学数学组开展了“找准学生的起点”的教研活动。

魏凯鑫老师给我们带来的《一一间隔排列》一课,魏老师通过一串手链这个学生熟悉的东西创造间隔排列,接着展示学生的作品,从而激发学生的求知欲和表现欲望。整节课魏老师呈现兔子庄园的画面,观察现象,怎样看,看什么,让学生小组之间合作交流填写表格中信息,知道了孩子们的认识起点。教师通过学生探究,学生发言,学生反馈补充,抓住学生生成资源,找准学生起点,这节课学生思维都有很大的提升。

课后,全组的数学老师集中评课。评课时,先由魏老师对执教的课进行教学设计的思路进行讲解,再由老师们围绕研究主题进行积极探讨,说出自己发现的亮点和需要改进的地方,大家都能从自己的角度诚恳的说出自己的看法。在这个轻松的氛围下,大家都有自己的收获。

我们的课堂应该是讲求实在、讲求有效。有效即有效益、效率高、效果好。学生既能学到并掌握数学知识,教师又能达到教学目的,这才是我们追求的课堂。准确把握学生的学习起点是提高课堂教学有效性的重要前提。我们在教学中,要根据学生的学习起点有针对性地设计教学活动,如果起点过低,会浪费课堂教学时间,而起点过高则会打击学生学习的积极性。这次围绕“找准学生的起点”的教研活动,让我们全体老师对课堂教学都有了新的认识。

(二)教学设计片段展示

课题:《一一间隔排列》

一、创设情境,认识间隔

引导:小红在做串珠的游戏,你能说一说她穿的这两串珠子,有什么特点吗?现在小明又拿来一串珠子,你觉得他的珠子有什么特点?现在你觉得它们如何分类比较好?你们观察一下这两串珠子有什么共同点吗?(生:1.都是2种珠子;2.一个隔着一个)像这样两种物体,一个隔着一个排列(板书:一个隔着一个)的情况,我们就称为一一间隔排列。今天我们一起来探究一一间隔排列的规律。

三、主动探究,发现规律

1.在活动中积累素材。

活动一:观察排列,寻找规律。

提出要求:图中有哪些一一间隔排列?图中每组的两种物体在排列上都有什么特点?(一一间隔排列,两端相同)。

关于这三组排列,你能提出什么数学问题?老师发现大家的问题都和数量有关,那么这里的两种物体数量上是否存在什么样的规律?根据学习单中的提示,请你仔细探究。

总结:小兔比蘑菇多一个,木桩比篱笆多一个,架子比手帕多一个。多的分别是哪一个?

启发:总结可知数量相差1可以组成一一间隔排列,你还有什么疑问吗?

继续讨论:为什么他们数量会相差1呢?你有什么办法让大家一眼就能看出来。

引导:可以用圈一圈、连一连、分一分等方法,看出多的是最后一个。

总结:两端相同时,两端的物体比中间的物体多1。

引导:20只小兔站成一排,每相邻两只小兔中间有一个蘑菇,一共有多少个蘑菇?为什么?如果像这样小兔子无限加下去,会有多少个蘑菇呢?(永远比兔子少一个)那老师再填一个蘑菇,这个时候两端物体还相同吗?(不相同)这时小兔子和蘑菇数量之间是什么样的规律呢?

提出猜想:两端不同,两个物体数量相等。

2.在探究中验证猜想。

引导:老师为大家准备了一张A4纸,请你使用最多5个圆形和正方形组成两端不同的一一间隔排列,观察一组内两个物体数量存在什么关系。

明确:两端物体相同,两种物体数量就相差1;两端物体不同,两种物体数量相等。(根据学生的回答板书)

![]()

![]()

![]()

![]() 如果把 与 一个隔一个地排成一行, 有10个, 最少有几个?最多呢?

如果把 与 一个隔一个地排成一行, 有10个, 最少有几个?最多呢?

运用规律,解决问题

我们探究了一一间隔排列存在的规律,现在小红又需要我们帮帮忙了,她想穿一串一一间隔排列的手串,应该选择哪一种呢?除了圆形,它们能不能围成其他图形依然是一一间隔排列。

四、回顾反思,课后延伸

引导:同学们,这节课上到这里,让我们看到学习单最后的评价部分,这里有三个指标,请给自己这节课的表现做出一个自我评价吧。如果暂时没有达成没有关系,课后能够针对未达成的内容积极巩固也是非常优秀的。

总结:在我们的生活当中,一一间隔排列的现象非常多,规律使物体的排列更加有秩序,更具美感。规律是一种美,希望同学们在今后的学习中认真观察,认真思考,发现生活中更多的规律。

(三)听课反思

《一一间隔排列》的教学反思

《一一间隔排列》是建立在学生丰富的找规律的经验基础上,通过观察的方法总结一一间隔排列的规律。

教学内容设计上,我仔细钻研教材,深挖教学重难点,立足学生学情,先利用串珠游戏中不同串法对比,得出“两种物体,一个隔着一个排列是一一间隔排列”的概念,再凭借教材情境探究“两端不同时,两端物体多1”的规律,然后学生在“两端不同”的探究经验基础上对“两端相同”的情况有怎样的规律,提出猜想并验证。最后回到串珠情境,将串珠变成手环进行进一步提升“一一间隔排列”规律的探究难度,为学生提供思维能力培养的情境。

在进行教学活动设计时我立足于学生的最近发展区,以丰富的探究活动为抓手,推动学生思维学习内容由浅入深,思维活动方式又具体向抽象发展。学生的新知学习不是外部灌输,而是学生基于原有的知识经验生成意义、建构理解的过程,因此我在进行教学活动设计时,采取由浅入深的活动安排,每一项活动都建立在前面活动经验的基础上,包括活动内部问题设计也建立在已有活动经验上,如在探究两端相同的情况时,我先组织学生观察教材上的例题“8只小兔和7个蘑菇”,再组织学生探究“20只小兔有多少个蘑菇”,最后思考“无数只小兔,蘑菇数量的关系”,通过三个探究活动,使得学生体会从少量观察总结到多量合情推理,最后由有限量到无限量进行逻辑推理的过程。学生在活动中加深了对规律的认知和产生应用规律的需求。

在教学设计中,我极其重视评价的作用,除了丰富教师评价语言,我认为学生自我评价对于学生的思维发展有非常重要的作用,因此我将学习目标结合教学过程罗列给学生,让学生在课前了解学习目标,带着目标进入学习,在学习中学生会根据目标和教师评价进行自我表现性评价,学习后对标目标可进行有效复习与巩固,将评价贯彻学生思维发展的始终,促进学生课堂学习与课后自主巩固。

在教学中,我发现学生已经能够对规律进行归纳概括与思考应用,但是活动缺少了一定的动手操作,导致学生对规律理解稍显浮于表面,需要进行进一步具体性事例操作,加深对知识体系的认知与自我构建。

针对以上优缺点和教研中各位老师的指导与建议,我会进一步优化教法,完善教学设计,提高自我教学能力。

《一一间隔排列》听课反思

间隔排列在日常生活中经常能够看到,几乎每个学生都曾经接触过,但一般不会关注和研究它。两种物体一一间隔排列,是最简单的间隔排列,其中的要素不多,规律比较明显,适合三年级学生探索。魏老师“扶”与“放”相结合,引导学生验证规律,加深对数学模型的理解,提高学生数学语言的表达能力。

1.从学生生活经验出发,建构学习平台。

在教学中,魏老师先让学生用珠子这个学生熟悉的东西体会间隔排列,从而激发学生的求知欲和表现欲望。引出今天的课题。接着出示生活中的一些间隔排列,让学生说一说图中哪些物体之间是一一间隔排列。这样就更多了解到间隔排列的普遍性。

2.学生充分感受探究,促进思维发展。

老师呈现兔子庄园的画面:许多兔子排成一行跳舞,每两只兔子之间有一个蘑菇;一根绳上,每两个夹子之间晾一块手帕;场地前面,每两根木桩之间有一块篱笆。

观察现象,怎样看,看什么,都很重要。魏老师设计了这样几个问题: (1)图中哪些物体的排列是一一间隔排列?从而来认识“两端物体”相同,这样学生就自然而然地融入本节课。

从数学角度观察现象,要关注现象里的数学内容。“数”能得出物体的数量,“比”能找到相同与不同。教材让学生在表格里填写各种物体的个数,这是从现象中收集数学信息。还要比较每排两种物体的数量,得出兔子比蘑菇多1个,夹子比手帕多1个,木桩比篱笆多1个,发现同组的两种物体的数量都相差1。之后在探索的过程中,学生之间充分讨论,当得出结论之后,魏老师让学生把结论多次重复,从而加深印象。

3.老师很好地关注了细节。

同组的两种物体为什么都相差1个?数量相差1是不是规律?需要进一步研究。这些思考使学生进入探索规律的状态。于是,把1只兔子和1个蘑菇看成一组,圈在一个圈里。让学生仿照样子圈一圈,圈的结果是多余1只兔子,表明兔子与蘑菇像图画里那样排列,兔子应该比蘑菇多1个。按照圈兔子与蘑菇那样,把夹子和手帕、木桩和篱笆同理圈一圈,能够发现多余1个夹子或1根木桩,并且体会同组两种物体个数相差1的必然性与合理性。接着还设计了一个再次验证规律的操作题:让学生自选两种图形,画一组两端相同的间隔排列,并一一对应圈一圈,看看是否符合规律。这样既能渗透一一对应的数学思想,又能加深学生对规律的理解。老师的讲解非常细致,有条理,思路清晰,注重同类体型的训练。魏老师关注细节,关注学生,注重学法指导。指导学生如何观察、如何思考、如何验证及其它一些学习方法。

本节课学生的动手操作能力得到了锻炼,思维能力得到了锻炼,学生的学习热情也比较高,是一节非常有效的课。

对于魏老师《一一间隔排列》教学的几点建议:

1.本课在教学时采用小组合作的方式探究,再进行验证阶段,应采用不完全归纳法,并不是简单的一组数据就能说明这个规律的。可以对学生做一个说明。

2.验证规律的操作题:让学生自选两种图形,画一组两端相同的间隔排列,并一一对应圈一圈,看看是否符合规律时,可以利用表象的物体加深学生的理解,简单的两端物体相同,两种物体的数量相差1并不能很好的理解这一规律。

3.关于练习方面,可以让学生先独立完成,再组织交流。另外练习可以改变题目形式,多一些拓展题目。

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号