语文组第二次教研

发布时间:2020/10/28 12:11:00 作者:李涵 浏览量:910

语文组第二次教研

一、活动主题

“现代文”与“古文”的碰撞---语文组第二次教研活动

二、活动方案

活动时间:10月27日

活动地点:一楼录播教室 授课教师:孙娟

一楼录播教室 授课教师:薛帆帆

参加人:庆小全体语文教师

研讨时间:10月27日下午13:30

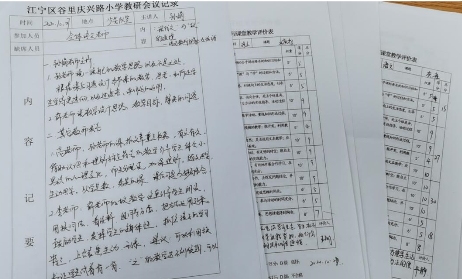

三、研讨记录

四、过程性材料

(一)活动报道

2020年10月27日,南京市江宁区谷里庆兴路小学语文的第二次教研活动顺利开展。首先,由孙老师和薛老师上示范课,下午再由全体语文教师进行评课议课和教学困惑的探讨。

孙老师执教的是三上语文《灰雀》。在课堂上孙老师主要引导学生通过朗读男孩所说的三句话来体会男孩的心理,着重体会语言中的标点符号,让学生明白标点符号的不一样,表达的感情也就不一样。 而且孙老师入情入境指导朗读。通过学生读体会列宁对男孩的尊重,男孩的心理变化;师生分角色读,加深理解;去提示语,同桌分角色读,深入感受;全班情境朗读,升华感悟。通过不同形式、层次分明的读,把心里所想表达出来。

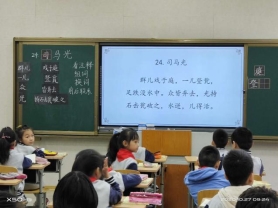

薛老师执教的课文是三上语文《司马光》,这是学生第一次接触文言文,薛老师注重通过注释和图画等多种途径来理解词句的意思,生生、师生互动交流,理解课文,让学生掌握学习文言文的一般方法。薛老师以“趣”为先导,以“读”为主轴,引导学生初步感受学习文言文独特的语言魅力。对于初见“文言文”的孩子们来说,激趣是非常重要的。薛老师利用看图猜人物导入,巧妙的引入本课。薛老师还通过现代文和古文的对比,让孩子感受语言魅力。板书的设计紧扣文章内容,在总结时,利用板书对课文的主要内容进行复述,孩子们整节课下来学的扎扎实实!

下午全体语文教师对于上午的两节课进行了探讨,并认为孙老师和薛老师的课值得大家学习。孙老师和薛老师也提供了自己的教学思路:孙老师说自己根据课后习题来设计本课的教学内容,围绕课文的列宁和小男孩的对话展开教学,通过分析列宁、小男孩的语文描写,让学生找一找、划一划、读一读、想一想。还说了说自己的思考,“如何让学生学得更透彻以及过渡语、评价语怎么样才能更加的自然”。薛老师根据学生第一次接触文言文的特点,进而设计了教学目标,使学生朗读课文,注意词句间的停顿。借助注释和图片,能自己讲一讲这个故事。也体现了学生是主体,教师为主导。

高雪老师认为,孙老师的课,有主有次,以学定教,借助认识和理解标点符号的设计教学引导学生体会小男孩的心理变化。李涵老师认为薛老师的课,注重引导学生朗读,用换词法、看注释、组词等方法,让孩子可以加以运用,发挥学生的主体性。

在此次教研活动中,每一位老师都有自己的收获与思考,教学就是一个不断尝试,然后不断发现不足加以改进的过程。在教学教研的路上,庆小每一位老师都会有所进步,有所成长,有所收获!

(二)教学设计片段展示

灰雀教学设计

一、图片导入,激发兴趣

1、出示灰雀图片,师板书课题。

2、生书空,讲解雀字。(尾巴短小的鸟)

3、齐读课题

二、检查预习,学习词卡

1、通过预习,课文写了几只灰雀呢? 出示第一自然段,指生读。

2、教学词卡胸脯 、婉转、惹人喜爱(指生读,齐读)贴词卡。

三、初读课文,感受文本

1、课文写了三只灰雀,却主要围绕哪只灰雀展开了故事呢?(胸脯深红的灰雀)是的,那这只胸脯深红的灰雀到底发生了怎样的故事呢? 出示自读要求。读完了故事,这个故事中主人公是谁和谁啊?----列宁和小男孩。 词卡:列宁、小男孩( 指生,齐读)板书词卡。

2、讲解男字。在古时候,男子是家里的主要劳动力,他们常常要下田去干活,因此,男这个字上面是田,下面是力。

3、同学们,列宁喜爱灰雀吗?惹人喜爱。谁来读一读?出示第一段后半段(请生读),你从哪些字词中感受到列宁喜爱灰雀呢?词卡:仰望、面包渣 。 4、列宁非常喜爱这三只灰雀,可是一天,出示第二自然段,师引导带读,灰雀去哪儿了?灰雀被小男孩抓走了,那最后有被放回来了吗?既然抓走了,为什么又要放回来了呢?小男孩的心理发生了什么变化呢?(板书抓、放)

四、精读课文,感受理解

1、 默读课文3—10自然段,用“——”划出有关小男孩的语言描写,仔细读一读,他心里在想什么?

2、师:孩子,你看见那只胸脯深红的灰雀吗?

男孩说:“没 ……我没看见。”(指生读) 感悟小男孩的语言结结巴巴,神情慌张。指导朗读。

3、列宁说:“一定是飞走了或者是冻死了。天气严寒,它怕冷。”教学生字冻和冷。

4、列宁自言自语地说:“多好的灰雀呀,可惜再也飞不回来了。”词卡可惜,感悟可惜之情,指导朗读。

5、男孩看看列宁,说:“会飞回来的,一定会飞回来的。它还活着。”男孩听了列宁的话,感受到了他深深的担忧,此刻会怎么想呢?指导朗读。(一定的语气)

6、列宁问:“会飞回来?”“一定会飞回来!”男孩肯定地说。感悟肯定地语气。

7、出示小男孩说的三句话,体会标点符号也能传达情感。

8、再次默读课文3—10自然段,用“~~~~~~ ”划出列宁的语言描写,细细读一读,他心里在想什么,他是怎么一步步引导小男孩的。

9、师生分角色朗读课文,感悟小男孩和列宁对灰雀的喜爱分别是什么样的?你更赞成哪种?谈谈体会。

10、复习课文生字词,齐读一遍。

五、观察比较,教学生字

1、出示生字或、者,观察撇画。

2、师范写,生书空。

3、生练习写,师展示,相机评价。

课题:司马光

一、教学目标

1.会认8个生字,会写1个生字。朗读课文,注意词句间的停顿。

2.借助注释和图片,能自己讲一讲这个故事。

3.通过注释和图画等多种途径来理解词句的意思,生生、师生互动交流,理解课文,掌握学习文言文的一般方法。

二、教学重难点:

三、教学过程

(一)游戏导入,联系旧知

1.同学们,今天老师带来一个游戏。看图猜人物。

2.出示“司马光砸缸图”。同学们在一年级的时候就已经学过《司马光》这篇课文,还记得那个故事吗?

3.今天,我们要学习的课文题目是——司马光,看老师板书课题。

4.今天我们要学习的这篇《司马光》,讲述的是同样一个故事。不过,这个故事是用古文讲述的。猜猜看,什么叫“古文”?——古人写的文章。

3.课件出示。对比一下,我们一年级学习的现代文版本的《司马光》相比,这个古文版的司马光,有什么不一样的吗?

(二)初读感知,读通读顺

1.拿起课文纸,借助文中标注的拼音,先自己读一读课文。

2.指名读。指导“没”,读句子。

3.去掉拼音还能读准确吗?

4.这篇课文很短,只有30个字,读完很容易,想要读好可不容易。先听老师读。

5.再听老师读一遍,注意听老师的停顿,然后用铅笔在文中停顿的地方划斜线做标记。出示停顿号,对照一下,用红笔把和老师不一致的地方修改一下。

6.下面和老师一起来读一读课文。把书捧起来,老师读一句,你们跟读一句。

7.指名读,相机指导“光/持石/击瓮/破之”一句。读出停顿,读出“声断气连”的感觉。

(三)默读思考,梳理人物

1.同学们,在这个故事当中有哪些人物呢?请同学们默读这篇小古文,把表示“人物”的词语圈出来。(指导默读)

2.相机板贴:群儿,一儿,和光。

3.光是谁?你怎么知道的?(借助注释是一种学习古文的方法,书中有六个词语的注释,我们在接下来的阅读中要学会关注,并且能够用上它们。)

(四)感悟文意,习得方法

同学们,故事就发生在这几个孩子中间,让我们一起随着这篇古文,走进九百多年前的故事里。

(一)理解第一句。

1.出示第一句,看一看图,能说一说这句话的意思吗?

2.同学们猜一猜,“戏”是什么意思?你是看图理解了戏这个字。看看这个字,我们可以给它组个词——游戏。阅读小古文的时候,我们可以使用组词的方法来理解。

3.指导“庭”字。课文注释已经提示我们,庭是庭院的意思。庭是本课的生字,伸出手跟老师写一写。它表示屋子里最高大的房间,是一个比较大的范围,所以上面是一个——“广字头”。(边说边写。)

4. 一群小朋友在很大的庭院里游戏,他们的心情一定——很开心,谁来读一读。

(二)理解第二句

1.下一句。(出示:一儿登瓮。)你来读一读。(指名读句子)你怎么理解的?

2.“登”就是爬的意思,你真厉害。登就是我们日常生活中经常说的“爬”。读古文的时候,遇到一些词语,我们给它换一个意思相近的词语,就比较容易理解了。

“登”是一个生字,一个人捧着祭祀用的器皿向上爬就是“登”,所以它的上半部分是手和脚的变形,下面的豆就像一个器皿的形状。伸出手来,和老师一起来写一写这个字。

3.同学们没见过瓮,老师给大家带来了两幅图,一个是缸,一个是瓮,联系一下课文下方的这个注释,你知道哪个是瓮吗?为什么选第二个? (瓮表示装东西的瓦器,所以它的下半部分是一个——瓦字。告诉大家,瓮的发明可比缸要早两千多年呢。)

4.这个孩子爬上了又高又大的瓮,可真是顽皮啊,谁来读一读。

(三)理解第三句

1.观察一下“跌”这个字,你觉得它是什么意思,失足跌倒。

汉字多有意思啊,看看字形就能知道它的意思了。

2.意想不到的情况发生了,其余的孩子怎么样了呢?

出示,你能用这样的方式来说一说吗? 一儿——

——大家看到这样的情况都吓得跑开了,这就是——众皆弃去。

(四)理解第四句

1.七岁的司马光是怎么做的?生读。

2.用自己的话说一说你的理解。

3.司马光把瓮砸破了,所以这里的“之”指的就是这句话当中的瓮。我们在读古文的时候要学会联系上下文来理解。如果把这里的“之”就换成瓮,你来读一读。感觉怎么样?对比感受。

4.谁再来读一读这句话?请同学们伸出一根手指放在唇边,自己读一读这句话,你发现读哪这个字的时候感觉最不一样——读起来特别有力量。

可见小的司马光在持石击瓮的时候——

你能把这种力量读出来吗?我们祖国的汉字不仅字形能够表示意思,声音也能传递感觉呢!一起来读一读。

5.同学们,紧急情况发生了,其他小朋友选择弃去,只有七岁的司马光选择破之,从中,你看到了一个怎样的司马光?

(五)理解五六两句

1.故事的结局怎么样呢?指名读。得活怎么理解?

五、回顾全篇,自主练说

1.同学们,刚才我们借助注释,用上了换词、组词、联系上下文等方法理解了课文,谁能把它连起来说一说。

2.同学们,刚才我们读出了古文的节奏,读懂了古文,想知道古时候的人读的文章是什么样子的么?(课件出示)

3.有什么不同?古人读书没有标点,从右往左。

4.配乐齐读

(五)借助板书,练习背诵

你能借助老师的板书来背一背这个小故事吗?

(六)写字指导

指导书写两个汉字。这节课我们要写好两个字。观察一下,这两个字有什么相同点啊?要注意些什么?

(七)课外拓展

1.其实《司马光》这篇小古文是《宋史 司马光传》当中的一个小片段,它的前面还有一段文字,感兴趣的同学可以自己读一读。

(三)听课反思

听课反思

南京市江宁区谷里庆兴路小学 屠雨萌 这篇课文是三年级上册的一篇精读课文,文章主要讲了列宁对灰雀的喜爱,对小男孩的爱与尊重,使小男孩深受感动,主动送灰雀回到大自然,做诚实孩子的故事。

孙老师的教态自然大方,课堂语言简洁精炼,导入贴近本课所学内容,开门见山,简单却高效。生字方面的教学采用的是“随文分散识字教学法”,在讲解时涉及到了字的音、形、意,抓住了生字的偏旁理解字意,而且在制作课件时,将两点水换成两个冰块,让学生直观、清晰地理解了生字的意义,很巧妙。整个精读部分围绕教学重难点和课后习题展开,抓住列宁和小男孩的对话,从关键的字词、标点符号去感受两位主人公的内心情感。再让学生带着自己的理解去读,回到课文中,已读促讲。在理解列宁一步步引导小男孩将灰雀放回自然的用意时,联系学生的生活经验,让给学生的理解能够更加的深刻。

《司马光》

这是小学阶段的第一篇文言文,薛老师的导入非常的新颖,运用小游戏看图猜人物的方法导入,调动了学生的学习兴趣,提高了学生的课堂参与性。薛老师还出示了现代文版的《司马光砸缸》,让学生比一比,同样的故事,两者之间的不同地方在哪里。通过对比,学生发现古文在篇幅和文字的叙述上存在差异。薛老师在讲解生字词的过程中就总结了理解文言文词意的方法,包括看注释、组词、换词和联系上下文。而且学生初次接触古文,怎样朗读还存在一定的疑惑,所有薛老师进行了多种方式的朗读,有自由读、范读、出示停顿读,去掉停顿读、指名读等方法。生字的教学也非常多样,图文结合、分析字的组成结构、看书上的图片等。因为课文的篇幅比较短,所以一个课时就能够结束,在最后要带着学生一起尝试背诵课文。

听课反思

南京市江宁区谷里庆兴路小学 陈霞君

沐浴着习习的秋风,我校语文组的教研活动又一次展开了。孙娟老师所执教的《灰雀》和薛帆帆老师所执教的《司马光》是两篇完全不同类型的文章,但是却给我们带来一样的精彩纷呈。

首先是导入环节,两位老师都是采用的图片导入,将本节课的主要人物或者情节呈现出来,给学生以最直观的感受。不同的是薛老师是以看图猜故事的形式,趣味性更强,由已知延展到未知。

接着是新授环节。孙老师围绕课文的列宁和小男孩的对话展开教学,通过分析列宁、小男孩的语文描写,让学生找一找、划一划、读一读、想一想。但是孙老师并没有简单地理解句子中的语言文字,将二者的对话全部呈现,并提醒学生留意小男孩语言中的标点符号,以揣摩起说话时的心情。最后,抛出一个问题“你更赞成谁喜欢灰雀的方式?”,联系学生生活实际,假设你受到了直接批评时的心情,很自然地学生就能感悟出列宁对小男孩的关爱与尊重。

薛老师的《司马光》是一篇小古文,仅仅20余字就将司马光砸光救人的故事讲述的很清楚。对于初次接触小古文的三年级学生来说,本节课的学习是一个小挑战。与传统的老师一句一句讲的模式不同,薛老师引导学生学会理解古文的办法,并在黑板上进行总结:看注释、组词、换词。通过本节课的学生,学生不仅理解了《司马光》与在场其他孩子的不同,更学会理解古文的办法,授之以渔。

他山之石,可以攻玉。两位老师的课堂教学都为我今后的教学工作提供了更优的方法。

上一篇:综合组第一次教研活动

下一篇:三年级语文组第五次备课

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号