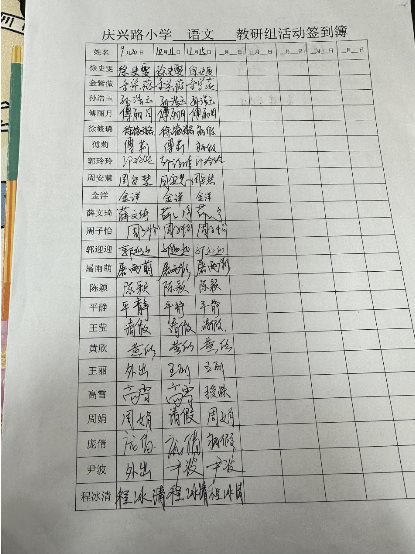

谷里庆兴路小学2022-2023学年度第一学期语文教研组第三次活动记录

发布时间:2022/11/18 16:26:58 作者:王丽 浏览量:2664

谷里庆兴路小学2022-2023学年度第一学期

语文教研组第三次活动记录

一、活动主题

关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容

二、活动方案

活动时间:11月15日

活动地点:一楼录播教室 授课教师:高雪

参加人:庆小全体语文教师

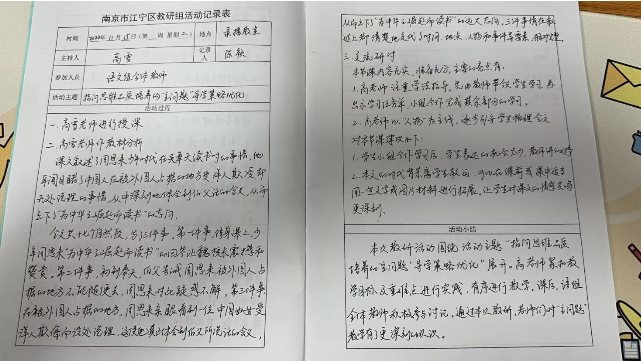

三、 研讨记录

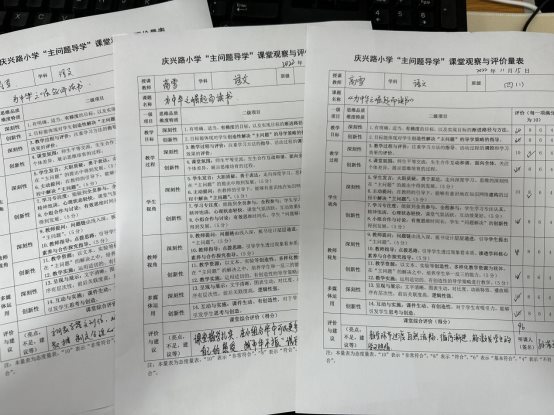

四、过程性材料

四、过程性材料

(一)活动报道

为了推进我校教学改革,提升教师教学水平,规范教学常规。11月15日我校语文教研组继续开展“指向思维品质培养的“主问题”导学策略的优化”的教研活动。

高老师执教的课文是部编版四年级上册的《为中华之崛起而读书》。高老师从人物入手,以“人物做了什么事情”为线索,串联全文,逐步引导学生理清全文的三个故事。高老师先带领学生学习第一个故事,然后出示学习任务单,以小组合作的形式让学生自主学习后面两个故事,由扶到放,有的放矢,让学生主动参与课堂。

课后教研组进行了集体研讨,老师们畅所欲言,研讨氛围浓厚。针对本节课中的优点,大家都给予了高度的认可。对课堂中的不足和困惑,老师们也给出了自己的建议,老师们表示收获颇丰。

(二)教学设计片段展示

课题:《为中华之崛起而读书》

一、导入课题,引发思考

1.人物导入:同学们,今天我们一起来读一个人物故事。看,他是谁呀?(周恩来)我们并不陌生,在《难忘的泼水节》一课中,他和傣族人民一起欢庆佳节。

2.解读课题:

(1)读好质疑:周恩来,在少年时代就立下了这样的志向,谁会读?课题挺长的,有没有哪个词语觉得难懂啊?

(2)理解再读:“崛起”有点难懂,猜猜看。周恩来说这句话的时候啊,才十二三岁,也就比我们现在大个两三岁。听我这么一说,你是不是有些好奇呀?

3.引导提问:(为什么周恩来十二三岁的时候就可以立下“为中华之崛起而读书”的志向?)是啊,小小年纪,怎么会立下如此远大的志向呢?就让我们带着这个问题去读课文吧。

出示:注意读准字音,读通句子,边读边想这个问题。打开语文书,96页,自己读自己的。

二、初读课文,读好词句

好,课文读完了?先看看这组词语,你会读吗?

1.关键信息:江苏淮安 奉天东关模范学校 魏校长

指生读,评价。

用上这一组词语,介绍一下周恩来。谁来试试?

课文里还有一些多音字,一起读。

2.多音字:为之一振 惩处

放在句子里,谁来读:魏校长听了为之一振!

长句子会读吗?请你来:谁知中国巡警不但/不惩处肇事的外国人,反而训斥她。

注意停顿,第二个“不”再咬得重一点,我们一起读。读长课文,就要读懂这些长词难句。

3.多音字:背着伯父

再看一个多音字,没有标注拼音,谁会读?能不能读第一声背着伯父?那就是把伯父驮在肩上了,现在是不让伯父知道,偷偷地瞒着,你看,放在句子里,你来读读。

出示:一个星期天,周恩来背着伯父,约了一个同学来到了被外国人占据的地方。

像这样的多音字,我们就要联系课文,根据意思来确定读音。一起读。

4.难理解句子:

同学们,这个故事啊,发生在一百多年前。那时候的人说话有点文言文的感觉。你看这一句?

1.为家父而读书。

猜猜何为家父呀?家父就是自己的父亲。那再看看课文里,还有没有这样带有文言色彩的语句呀?看到啦,你说。

2.为明理而读书。

那你猜猜,什么是明理?你说,就是明白读书的道理,太好了,拆字组词理解。再看看还有吗?

3.为光耀门楣而读书。

对呀,什么叫“光耀门楣”?在那个时代,只有通过读书做了官,你们家的大门上才配得上门楣。所以,门楣是地位官位的象征,换个现在的词也叫“光宗耀祖”。再看看,还有没有什么文言色彩的语句?

4.为中华之崛起而读书。

就是课题,刚才我们也说过了。还有吗?

5.好哇!为中华之崛起,有志者当效此生!

引导共读:是啊,我们一起来看。当魏校长提问的时候,同学们回答,一起读(为家父而读书,为明理而读书,为光耀门楣而读书)周恩来的回答与众不同,他说(为中华之崛起而读书)魏校长高兴地连声赞叹(好哇!为中华之崛起,有志者当效此生。)此生,指的是哪个学生?(周恩来)当效此生,就是要向周恩来——学习。效:就是学习、效仿。

同学们,读着读着,我们仿佛就看到了修身课上的场景,想不想看看图画?好,真来了。

三、借助简单图画,讲好三个小故事

图画带了个小任务,一句话解说。看看图画,读读课文,请你用一两句话把这个故事说清楚。要简洁,不着急,先小组讨论试一试。

(一)第一个小故事:抓主要人物,说清内容。

1.引出人物:好,谁来试一试?长长的课文你就读短了,你们听出来了吗?

2.舍次要人物:不过,一句话解说,要更简洁一点。想一想,哪个人物可以不必说。

3.引主要人物:那我很想问问,为什么周恩来的回答要重点说,而同学们可以忽略不说?写了这么多人物,其实作者最想写的是谁呀?(周恩来)对了,周恩来是这个故事里的——主要人物。是啊,所以他说的这句话也很重要,还是课题呢!读(为中华之崛起而读书)那你用更简洁的语言来试一试。(魏校长提出了一个问题,周恩来的回答是“为中华之崛起而读书”)真的更简洁了。

小结:你们看,抓住主要人物做了什么,我们就把长长的故事读成了一句话,我觉得要把掌声送给大家。这一部分就是写周恩来立下志向。

(二)划分课文层次

1.过渡:再回到一开始的疑问,为什么周恩来小小年纪,就会立下如此远大的志向呢?刚才读过全文了,也边读边想了,现在说说你的看法。

2.划分故事:我知道了,周恩来之所以立下志向,是因为他有这么一些经历。那我们来理一理,这一部分写了周恩来的几个小故事?怎么分?(就是从11——14小节是一个。15——17小节是一个。)我们再看全文,其实一共就是三个小故事。

3.配解说:三个故事,三幅图。现在请同学们也为后两幅图配上一两句的解说。就学着刚才这幅图的样子,完成表格。抓住主要人物,说说他做了什么,小组之间互相说,互相听。

事件 | 人物(做什么) |

第一件事 | 魏校长(问) 周恩来(回答) |

第二件事 |

|

第三件事 |

|

同学们都试过了,试的怎么样呢?我们一个一个来看,先说这部分,要把它说清楚啊,先要读懂这个故事。

(三)第二个小故事:听……中华不振

1.文中理解“中华不振”:

(1)引出:你们在读这个故事的时候,有没有什么难懂的,带文言色彩的语句啊?(中华不振)中华不振,十二岁的周恩来不能完全明白,我们也觉得有点难懂。那,我们就再回到这些段落里,去看一看。

(2)点拨:看看哪些语句让我们感受到中华不振。

是啊,我们的领土被外国人——占据了,我们不能随便去——玩,哪怕有事也要——绕着走,甚至还没有地方——说理。这儿就叫——中华不振。

同学们,同样的意思,还有不一样的表达。这儿,就是写周恩来先是……(他先是听到了中华不振)他听伯父说,然后他(感到没有完全明白)很好。(周恩来听伯父说中华不振,但是周恩来却不能完全明白。太棒了(揭示图),你看,一句话,就把它说清楚了。

(四)第三个小故事:看……中华不振

说清情节,精炼概括:除了周恩来,还有哪个人物也挺重要?巡警局门前发生事故的中国女人。那我们先来说说这个中国女人身上发生的故事,谁来说一说?是啊,这就是中国女人身上的遭遇。刚才,我们把伯父身上的那段话读成了一个词,中华不振。现在,试着把这个中国女人的遭遇也读成一个词,就是这个中国女人受到了——

2.理解感受:同学们,一个中国女人,在自己祖国的土地上被欺凌,但她有苦无处说,有冤无处伸,有眼泪只能往肚子里咽。如果你看到了这一幕,你的心里作何感想?是啊,此时的周恩来才真正的体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。

3.类似总结:如果刚才还是所听,那现在周恩来是亲眼所(看)对了,亲眼所见。现在,谁用一句话说说这个小故事?这样,我们就把这个复杂的长长的故事变成了一句话。图来了,像刚才一样,给它配上一句话。(周恩来亲眼看到了一个中国女人被自己人欺负,才真的体会到中华不振的含义。)说给你们的同桌听一听。

四、根据顺序,总体串联,总结概括

1.回顾问题,尝试连说

同学们看,整篇课文,三个小故事,三幅图。再回到我们初读时的疑问,周恩来为什么立下了“为中华之崛起而读书”的志向?现在,你能不能清晰完整的说说原因?根据表格说。(他先是听到伯父跟他讲中华不振的,然后亲眼看到一个中国女人被欺负,感受到了“中华不振”四个字的真正含义。所以,周恩来立志“为中华之崛起而读书”。)

你看,这么长长的一篇课文,分成三件事,变成三幅图,理清关系,还变成一组连环画。而且,我们只用两三句话,把课文的主要内容都说清楚了,不简单。谁再来试试?

2.明确顺序,明白用意

(1)过渡:说得好清楚啊,所听、所看是原因,所以才有了立志。

(2)回归书本顺序再说:但是,语文书上是先写了周恩来立志,能不能按照课文的顺序说说这个故事呢?

(3)小故事——大故事:你看,理清关系呀,我们就把三个小故事连起来变成了一个大故事。对了,这就是周恩来的这个大故事。课文就是写了周恩来的所听、所看、所想,以及他在修身课上的所(给我一个字)所说。

(4)因果顺序的用意:“说”是这个大故事的结果,那课文为什么把这个结果放在一开始写呢?其实,这样更能让读者产生疑问和兴趣呢!

3.师生共读,再次感受

修身课上的这一幕是周恩来的重要一课,也是我们全体中国人的重要一课。让我们再回到这节修身课上,教师引读——

魏校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么而读书?”同学们纷纷回答,读:(为家父而读书,为明理而读书,为光耀门楣而读书)

你看,此时的周恩来并没有回答,他一直默默地坐在那里,若有所思,此时此刻,

他想起了:(他想起了伯父对他说的话)

他还想起了:(他还想起了巡警局门前那个受到欺辱的中国女人)

所以他清晰而坚定地回答道——(为中华之崛起而读书)

4.配乐,感悟朗读

这句话,像一颗种子在他的心里生根发芽,这颗种子在他的人生路上长成了参天大树,这颗理想的种子也激励着一代又一代的中国人为之奋斗。让我们再读这段话,牢记这一幕

(音乐想起),师生共读:有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:“为中华之崛起而读书。”

魏先生听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”“为中华之崛起而读书!”魏校长听了,连声赞叹:“好哇!为中华之崛起而读书,有志者当效此生!”

5.讲解生字:“效”捺变点,反文旁,撇穿插。同学们,拿出书签,让我们认认真真写下这句话。同学们注意姿势,端端正正写字,堂堂正正做人。写句子的时候,更要注意间距,也要保持一定的速度。

6.拓展:同学们,我们写在纸上,也要记在心里。此刻,我们是不是也应该问问自己?我是在为什么而读书?我的读书志向,又在何处?我们身在和平年代,或许我们从未思考过这样严肃的问题,但其实,每一个时代都面临新的挑战,我们也有自己的使命。其实,这不仅仅是同学们,也是老师我,我们所有人需要用一生去思考、去回答的问题。

同学们,课后查阅资料,进一步理解“中华不振”,理解周恩来立志原因,也推荐同学们读一读《周恩来的故事》这本书,进一步思考自己的读书志向。

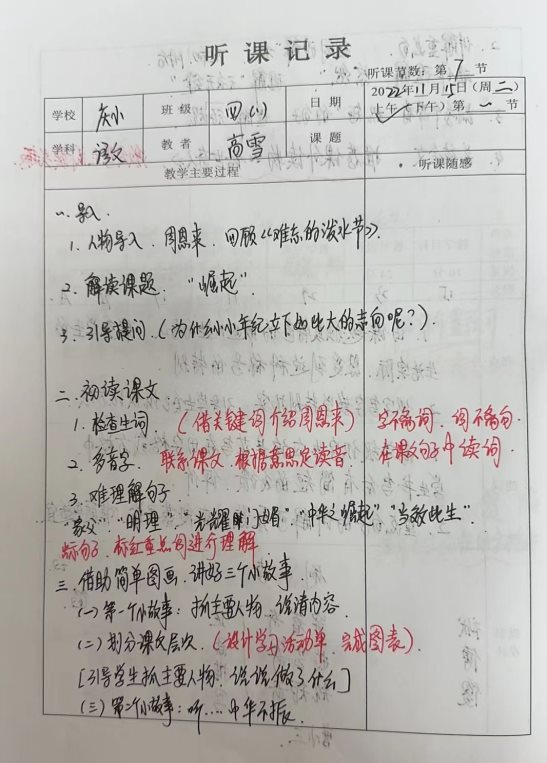

(三)听课反思

《为中华之崛起而读书》听课笔记

南京市江宁区谷里庆兴路小学 郭迎迎

作为一名语文教师,我很荣幸能够能够听到了学校优秀教师的讲课,本次讲课的内容是《为中华之崛起而读书》课文,这是一篇部编版四年级上册里的一篇课文,其主要讲了周恩来立志报国的幼时故事。在考编得时候,我备课备到了这节课,根本无从下手,在这次的听课中,我受益匪浅,学到了很多有用的教学经验。

我听了高老师老师的课,高老师老师是一名优秀的青年教师,她在课堂上情绪饱满富于激情,也能带动学生活跃课堂,这是值得我学习的!我有几点感受,来说一说。

首先,高老师老师紧紧扣住“中华不振”,进行层层深入理解。这篇课文内容比较散,但细读之后,就可以发现全文有一个支点,那就是“中华不振”。高老师老师就抓住这个核心线层层教学,让每一个文字因为“中华不振”而立在学生眼前,活在学生心中。

其次,高老师老师能抓住重点、难点、落实教学目标。本节课的重点是理解课文内容,难点从句段中领悟“中华不振”的含义,激发学生爱国热情和民族自尊心。高老师老师在课堂实施教学中,把第九自然段作为我教学中的一个重点段,引导学生采用多种方式研读此段。让学生的心中自然而然地产生情感。课堂上让学生读,边读边思考:事情发生的过程中在场的都有哪些人?他们分别给你留下了怎样的印象?边读边把相关的句子划下来。选择给你留下印象最深的,先小组交流。然后全班流,教师不失时机地追问:为什么中国妇女的遭遇会给你留下深刻的印象?洋人把中国妇女的亲人轧死了还得意扬扬?此时此刻,他可能在想什么?同学们,如果现在你就是围观的中国人中的一员,你会怎样想怎么做?这时学生思维被打开,个个说得十分动情,有的学生愤怒之火已被燃起。

最后,王老师能结合实际,注重情感,更加深化。在教学过程中,王老师不仅重视“中华不振”的理解,还引导了学生立报国之志。学生对周恩来少年立志而感到钦佩,从而让学生知到自己读书是为了什么?从心底深处唤起学生的民族意识,才真正达到目标。所以结合实际,注重情感更加深化,把课文内容与现实结合起来,通过谈读书的目的,激发学习的兴趣。

总之,这是一堂优秀的课堂!

南京市江宁区谷里庆兴路小学

二○二二年十一月十五日

《为中华之崛起而读书》听课反思

南京市江宁区谷里庆兴路小学 周子怡

《为中华之崛起而读书》这篇课文讲的是周恩来在少年时代亲眼目睹中国人民饱受压迫后体会到“中华不振”,从而立下志愿为中华之崛起而读书。高老师在教学中巧妙地抓住一条内在的隐线,即:中华不振。因为中华不振,所以伯父担心,因为中华不振所以妇女惨遭欺凌...这一切都是对“中华不振”的最好注解。教学中,老师紧紧抓住“中华不振”,让学生寻找反映中华不振的词句,深入解读,学生感悟各有不同,但对“中华不振”都有了较深刻的思考。接着老师利用图片和资料在对比中让学生感受在中国的土地上华人如狗,中国割地赔款,外国人践踏中国土地、蹂躏中国人的历史背景。当孩子们看到妇人的可怜、巡警的可恶、洋人的可恨、路人的可悲时胸中充满愤怒,从而找到其根源---- 中华不振。这样的教学对学生学习有很大的帮助,让教学落到实处。在教学时,教师抓住了三个小故事,借助三个小故事帮助学生理解周恩来立下此志向的原因。整节课的教学紧紧围绕单元要素“主要人物,做什么”,帮助学生准确找到三个故事,教会学生学习方法。最后在结课的时候,还对课文主题进行了升华,引到学生自己的读书目的,在语文教学中渗透了德育。同时我也给出一个建议:学生是学习的主体,教师是学生学习的引导者,所以我们在教学时多给点机会给学生,把课堂交给学生,减少教师的引领。不然学生对待学习会产生依赖,就会降低自主学习意识。

南京市江宁区谷里庆兴路小学

二○二二年十一月十五日

(四)教学反思

《为中华之崛起而读书》教学反思

南京市江宁区谷里庆兴路小学 高雪

统编教材小学语文四年级上册第七单元的主题是“家国情怀”,语文要素是“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”。这一要素是在三年级“了解故事主要内容”基础上的进一步提升,本册教材在第四单元安排了“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章主要内容”的要素,本单元在此基础上,学习如何关注主要人物和事件,把握文章的主要内容。本周二我进行了第七单元第二篇课文《为中华之崛起而读书》的教学。因为本单元第一篇课文是《古诗三首》,所以这篇精读课文教学在落实本单元语文要素,培养学生提取信息和概括归纳能力方面显得尤为重要。“抓住主要人物,实现对课文主要内容的把握”是本课的重点,现谈谈自己在教学中突破重难点的一些做法,希望给大家带来启迪。

一、 梯度训练,弄清楚每件事。

因为在第四单元“了解一件事的起因、经过和结果,把握文章主要内容”的教学中发现近一半学生存在表述啰嗦或者过于简单的现象,所以这篇课文如果直接让学生一下把三件事连起来说文章的主要内容,对他们来说肯定有难度。我决定由易到难,梯度训练:让学生先一件一件说清楚事情的主要内容,再试着把三件事情连起来说。于是在导入课文和预习反馈后,我先让学生默读思考课文讲了几件事,然后进行交流。很多学生借助过渡段第十自然段把课文划分为两件事。确实第二件事和第三件事的划分有一定难度,但我引导的内容较多,没有放手让学生自己去说。学生在概括第一件和第三件事的主要内容时因人物多、信息庞杂而归纳冗长。之后我利用表格让学生理解。

事件 | 人物(做什么) |

第一件事 | 魏校长(问) 周恩来(答) |

第二件事 | 伯父(告诉) 周恩来(疑惑不解) |

第三件事 | 中国妇女(受欺负) 中国巡警(不惩处、训斥) 周恩来(看到、体会) |

学生借助表格很快就能把握好每件事的主要内容。

二、巧用关联,梳理事件关系。

课文层次巧妙,过渡自然,没有按照事情发展的顺序叙述三件事,而是采用了先说出结果,再追溯原因的写法。所以学生把三件事情理清后,连起来说就不知道怎样连贯了。我让学生把三件事连起来想想:这些事情中哪些是结果?哪些是原因?孩子们带着问题,再读课文发现了:课文并不是按照事情发展的先后顺序写的,而是先写结果,再写原因。我启发学生用关联词“之所以……是因为……来连接第一件事和第二三件事,从而使学生能够按课文的顺序说清楚主要内容:少年周恩来之所以立下了“为中华之崛起而读书”的志向,是因为他十二岁那年在奉天上学的时候,听到伯父说“中华不振”,对此感到疑惑不解,一个星期天他来到被外国人占据的地方,亲眼看到一位中国妇女受洋人欺负没处说理,体会到“中华不振”的含义。

三、思辨提升,按顺序说主要内容。

在学生能按课文的顺序说清楚主要内容后,我进一步启发学生思考:怎样按照事情发展的时间顺序概括课文的主要内容?我让学生再试着按照事情发展的顺序,将三件事情的时间按顺序表述出来:周恩来12岁那年到了东北奉天;一个星期天到了被外国人占领的地方;从外国人占领的地方回来后的新学年的修身课上。理清了时间关系后,接着引导学生用表示时间变化的语句将三件事情连起来,从而实现按事情发展顺序说清楚课文主要内容的目的:周恩来12岁那年在奉天读书时,听到伯父说“中华不振”,对此疑惑不解;在被外国人占领的地方,耳闻目睹了中国人被洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到“中华不振”的含义;从而立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

这个环节是新增的能力点,大部分同学能结合提示按事情发展顺序说出来课文的主要内容,但是不够简洁,只有几名同学完成得特别好。我就请他们将概括好的主要内容,与全班同学分享,让不会说的也照着说说。这就能将个别学生的概括经验转化成全体学生的学习资源,使每个学生都有收获。

通过以上三个环节的教学,学生基本掌握了“归纳三件事,并连起来说清楚课文主要内容”的方法,为解决课后习题二(理解周恩来立下“为中华之崛起而读书”这一志向的原因)做好了铺垫。学生的概括能力不是一蹴而就的,需要今后不断地运用、总结、提升,才能真正做到准确简洁,为语文学习夯实基础!

南京市江宁区谷里庆兴路小学

二○二二年十一月十六日

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号