数学组第五次教研

发布时间:2019/12/12 15:03:17 作者:韩莎莎 浏览量:1466

数学学科第五次公开课

一、活动主题

“四自”互动式课堂教学

二、活动方案

活动时间:12月11日

活动地点:三(1)班 授课教师:贾俊

一(3)班 授课教师:王惠

参加人:庆小全体数学老师

研讨时间:12月11日15:30

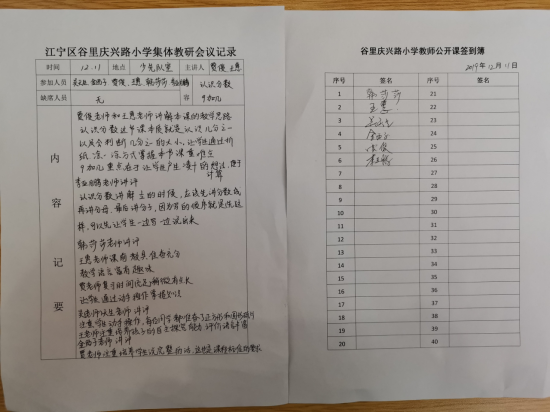

三、研讨记录

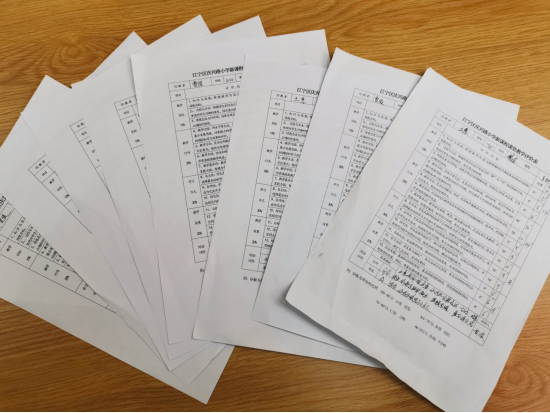

四、 过程性材料

(一)活动报道

寒风起意,威风凛冽,谷里庆兴路小学数学组今天迎来了第五次教研活动。上午第一节课是由贾俊老师执教的《认识分数》,第二节课是由王惠老师执教的《9加几》。下午两节课后在少先活动室举行了研讨活动。

上午第一节课我校全体数学教师一起听了贾俊老师的《认识分数》一课,在教学时贾老师创设情境,把每种食品平均分给两个人,每人分得多少?由开始的四个东西平均分再到后面的两瓶水平均分最后到一个蛋糕平均分给两个小朋友。学生们的回答都是美人分半个。这个答案也是对的,但是如果要用数学上的知识来表示半个就是用分数二分之一来表示。贾老师通过正方形和圆形纸片的动手操作进一步加深对二分之一的理解。课堂里学生的展示的机会也很多,老师的引导起了很大的作用。

第二节课我们一起听了王惠老师的另外一节课——《9加几》。王惠老师注重学生的口语表达能力。在课堂中不断地强化训练学生的三句话的说话能力。因为这节课就是要结合具体的情境,引导学生通过观察、操作、思考和交流,自主的提出9加几的问题,探索9加几的计算方法,并正确的进行口算。王惠老师根据学生一年级学生以具体形象思维为主以及爱说、爱动的特点,引导学生通过动手做、动口说、动口想等学习活动,联系情境图和已有的生活经验,独立思考算法,并在充分交流的基础上,对各种不同的算法进行比较,最后给出“凑十法”的思路。

下午两节课后在少先队活动室,两位上课老师先进行了说课。后来其他老师对两节课进行了评课。首先肯定了两节课的亮点,都注重学生动手操作,在探究中感受新知,层次结构都特别好 。

这次的教研活动让我们数学教研组收获很多,相信我们组以后的

活动会越来越丰富。

(二)

(二)教案

第一课时 认识几分之一

教学内容:教科书第87-89页例1、例2以及“试一试”和“想想做做”。

教学目标:

1.使学生初步认识几分之一,会读会写几分之一,能比较几分之一的大小。

2.让学生经历从平均分的结果中抽象出几分之一的过程,发展形象思维及抽象概括等思维能力。

3.让学生体会分数来自生活实际的需要,初步体会数的发展过程。

教学重、难点:

教学重点:知道几分之一分数的意义

教学难点:能用实际操作的结果表示相应的分数

教学准备:

教具准备:课件

学具准备:正方形纸、长方形纸、圆形纸

教学过程:

教学活动 | 备注 | |

自 主 质 疑

| 1.各小组汇报五自学习单的预习完成情况 2.学生补充质疑,揭示课题。 3.对预习情况进行评价 4.创设情境,引入课题。 出示例1主题图 提问:观察野餐活动图,你看到些什么? 把每种食品都平均分成2份,每人各分得多少? 学生说出想法后,教师板书:平均分。 把2个苹果平均分给2个同学,每人分几个?板书:1 3、把1个苹果平均分给2个同学,每人分几个? 把一个蛋糕平均分成2份,不满1个,只能说每份分得“半个”。这“半个”用怎样的数来表示呢? | |

自 主 探 究

| (一)认识1/2。 1.谈话:把一个蛋糕平均分成二份,一份就是这个蛋糕的1/2,你能说说我们是怎样得到这个蛋糕的1/2的吗?(板书:平均分) 2.谁还能说说,这儿的这根线叫什么线?它表示了什么? 这里的1、2分别表示什么意思呢? 介绍各部分名称:1……分子(表示取的份数) -……分数线(表示平均分) 2……分母(表示平均分成的份数) 3.1/2该怎样写呢?演示、书空、本子上写。(分数线——分母——分子。) 4.得出结论:把一个蛋糕平均分成了两份,每份都是它的1/2。(让学生完整地说一说。) 5.老师想在一张长方形纸上表示1/2,该怎么做呢?谁来帮帮老师的忙?谁能说一说你是怎样表示的(怎样折的)? 并且说说你的理由。 (二)在动手操作中感悟和认识几分之一。 1.启发思考:刚才我们用平均分一个蛋糕的方法认识了二分之一。谁来大胆猜猜看,还可能有哪些几分之一?你能折一折,涂上颜色或画阴影,表示出一张纸的几分之一吗? 2.展示学生作品。说说你表示的是几分之一,是怎么做的? 点评:通过开放式的折一折、涂一涂,充分让学生早操作中理解分数的意义。 (三)比较几分之一的大小。 1.我们自己折出了那么多的分数,你觉得哪个分数最大,哪个分数最小?为什么? 2.画直观图演示,平均分的份数多了,它的一份就小了。 3.那么刚才折出的分数,哪个最大? | |

自 主 应 用 | (1)想想做做第1题: 平均分成了几份?图色部分占几份?你能用分数表示这一份吗?一共有几个几分之一? (2)想想做做第2题: 为什么其他的三个图形也都分成了4份,它们的涂色部分不能用1/4表示? (3)想想做做第3题: 第一张纸条全部涂色,用“1”表示。第2、3张纸条呢? 你是怎么知道第3张纸条涂色部分占整体的1/6? 小结:我们今天学习的分数,就是把一个物体或一个图形平均分成几份,其中的一份就是几份之一。 (4)第4题:涂一涂,比一比。 (5)第5题:《科学天地》大约占黑板报的几分之一?艺术园地呢?哪个部分大一点呢? (6)第6题:黄瓜和辣椒各占这块地的几分之几?先估计一下在解决。 | |

自 主 发 展 |

(1)对折一次,可以表示( )分之一。 (2)对折两次,可以表示( )分之一。 (3)对折三次,可以表示( )分之一。 (4)请在右图中涂红色表示出它的 | |

板 书 设 计 | 认识分数 几分之一 分子 平均分 分母

| |

9加几

教科书第42—43页的内容

教学目标:

1.在实际情境中探索9加几的计算方法,体验、比较简便的计算方法,初步理解“凑十法”,并能比较熟练地计算。

2.在观察操作中逐步培养探究、思考的意识和能力,发展创新意识;实现算法多样化,培养思维的灵活性。

3.培养学生互相帮助,合作学习和用数学的意识。

教学重点:

初步掌握9加几进位加的计算方法,并能正确计算9加几的口算。

教学难点:

理解并初步掌握“凑十法”。

教学准备:

师准备数字卡片、花片、小棒教具、课件;生准备小棒20根。

教学过程:

一、复习引新

师生谈话:我知道小朋友们都喜欢小动物,今天有一种小动物和我们一起学数学。看(出示小猴图)

由小猴带来了一些加法题:(卡片)

10+1 10+3 10+5 10+7

10+2 10+4 10+6 10+8

出示卡片学生口答。

提问:计算这些题,你为什么这么快?

二、探究新知

1. 学习例题。

(1)师:这是我们已经学过的知识,一天,小猴发现桌上放了一些苹果,你能说说这些苹果是怎么摆放的吗?

(盒子里有9个,盒子外面有4个。)

提问:那你能提一个什么问题?这里求的是?所以用?(加法)算式?(板书算式)

提问:那9+4等于多少呢?老师有个要求,你既能知道结果,还要能说出你是怎样算出结果的? 把你的想法轻轻地说给小组听。

(2)学生自主探索,小组里说一说,再指名小组汇报,其他补充。

学生中可能出现的方法有:

①数数法:10,11,12,13。(也可能学生从1开始数,数到13。)

②凑十法:9+1=10,10+3=13。(或6+4=10,10+3=13。)

③假设法:10+4=14,14-1=13。

……

指名汇报有代表性的算法。(教师进行及时评价)

教师逐步对应板书——

( 板书:9 + 4 = 13)

( 板书:9 + 4 = 13)

1 3

10

提问:为什么从4里面先拿1个放盒子里?先算什么?再算什么?

2. 学习“试一试”。

(小猴家的花园里栽了许多花——)

提问:你看到了什么?提什么问题?怎样求两种花一共有多少朵?

列式:9+7

师:我们用花片代替花摆一摆,谁能到黑板上摆一摆?(请小朋友上来摆)

提问:那9和7合起来是多少呢?谁能到前面来移动花片让大家一眼看出9+7等于多少?(师说并板书)

师:刚才小朋友是把右边移一个到左边,你有没有其他移法也能让大家一下子知道结果呢?

9 + 7 = 16 或 9 + 7 = 16

师:这里可以把9凑成10,也可以把7凑成10,然后再算10加几就方便了。

三、巩固新知

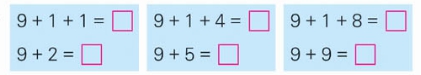

1. “想想做做”第1题。

出示图,引导学生理解题意,看图说说它的算法。

2. “想想做做”第2题。

学生读题,看小棒说说可以怎样知道是十几,学生独立完成,集体交流。

3.“想想做做”第3题。

提问:9加几的刚才我们是怎样算出得数的?(回顾从例题到练习一些题的方法)

师小结:我们算的时候有不同的方法,可以数着算,可以移着算,还可以有其他的办法。小猴也变聪明了,他知道把9加几变成?(10加几)你们会变吗?

课件出示每题,出示9加几说说变成10加几?出示10加几想想算的是9加几?

4.“想想做做”第4题。

开火车进行口算,了解学生对于9加几的掌握程度。

5.“想想做做”第5题。

观察这里有哪些算式,是按怎样的顺序排列的,师生探索算式排列的规律。

四、总结

今天我们学习了什么?计算9加几的题,你喜欢用什么方法算?

五、板书设计

9加几 (10加几)

9+ 4 =

9+7=

(三)教研反思

《认识几分之一》听课反思

今天听了贾老师教学的《认识几分之一》这节课,我颇有感触。

我认为贾老师的教学有以下几个亮点,值得我学习:

一、情境引入,激趣引导,提高学生学习主动性。

分水果活动,让学生自然而然的进入问题的探究。怎样分小朋友才会觉得满意,学生想到了平均分。通过平均分的结果有时能用整数表示,有时不能用整数表示的生活现象,让学生体会分数的产生源于实际生活的需要,同时引出了教学内容几分之一的认识。

二、注重学生的动手操作能力。贾老师让学生拿出事先准备好的正方形纸进行一次或几次对折,然后用彩笔涂上颜色。这样,通过实际操作让学生进一步认识几分之一。

三、教学各方面准备很充分。如教师事先准备好了纸片(圆形、正方形),学生准备了正方形纸片等,能看出贾老师是个考略周到细致的好老师。

建议:

1.教师不应对孩子的思维进行局限,课前可以让孩子们准备自己喜欢的各种形状的纸,让学生用不同形状的纸去折一折,涂一涂,让孩子的思维更加开阔。

2.折纸活动老师让学生根据自己的想法去折去涂色,说出自己表示的是几分之一,教师还可以指定具体的几分之一让他们去折去涂,这样既训练了孩子们的动手操作能力,又培养了学生的逆向思维。

《9加几》教后反思

《9加几》是苏教版小学一年级数学第十单元《20以内的进位加法》的第一课时,我设计了“9加几”这节课,目的在于通过对问题情境的探索,使学生在已有经验和知识的基础上自己得出计算“9加几”的方法,并初步理解“凑十法”的思维过程;让学生经历自己提出问题,自己解决问题这一过程,初步感受到数学源于生活,获得成功解决数学问题的喜悦,对数学产生亲切感;初步培养学生的观察能力、动手操作能力、合作交流能力和用数学的意识。上完课后,我对教学环节进行了深刻的反思:

一、创设教学情境,激发学习兴趣

根据小学一年级学生的年龄特点和心理特征,上课开始,我从小猴带来苹果导入主题图,吸引孩子们的注意力,激发他们的学习兴趣,使他们认识到生活中蕴含着大量的数学信息,存在着许多需要解决的数学问题,从而激发孩子们主动地发现并提出问题,积极地思考解决问题的方法,让他们在具体的情境中始终精神饱满地参与学习活动。

二、让学生经历自主探索的过程

《数学课程标准》基本理念中指出:“有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿与记忆,动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的重要方式。”建构主义学说也认为,数学学习的过程是一个主动建构知识的过程。数学知识、方法、思想等必须由学生在完成活动中自己去理解、感悟、发展,而不能单纯依靠教师的讲解去获得。根据上述理念,我在教学中紧紧围绕学生的心理,从学生的认知规律和知识结构的实际出发,在讲“凑十法”这个环节时,我设计了先让同学们动手操作移动苹果,来算9+4等于多少?让学生上黑板来摆一摆,说一说。教师应开放自己的思想,开放学生的思维,提倡算法多样化,只要是学生自己动脑想出来的方法,就是好方法。引导学生再动动脑筋,让老师和同学一眼就能看出有多少个苹果呢?逐步引导学生说出“凑十法”,做到让学生多思考、多动手、多实践,提高他们的参与程度,最大限度地拓宽他们的思维,使课堂教学充满生机与活力。

在这节课中,我还有一些不足的地方,比如:在教学“试一试”时没有完全依据学生的学情,大部分学生都是把9和1凑成十,很少有学生想到把3和7凑成十,这一部分的教学应立足学情,不要引导过多;有部分学生对于凑十的过程还不能完整地表达,这些都是在以后的教学中需要改进的地方。

上一篇:数学组第七次备课

下一篇:一年级数学备课组工作总结

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号